¿Qué impacto tienen las redes de contactos profesionales y los ecosistemas en la definición de nuevos modelos de negocio? ¿Pueden aprovecharse para implementar las estrategias en la empresa? ¿Y facilitar la internacionalización de la organización y la innovación? Estas fueron algunas de las cuestiones que se abordaron en la 34ª Reunión Anual de la Strategic Management Society (SMS), uno de los eventos académicos de mayor trascendencia internacional del año, que se ha celebrado recientemente en Madrid bajo el patrocinio exclusivo del IESE.

Los profesores Africa Ariño y Pascual Berrone han dirigido este evento, que ha contado con la participación de más de 1.100 especialistas entre investigadores, ejecutivos y expertos en dirección estratégica. Bajo el lema "Strategies in a World of Networks", el congreso ha acogido más de cien conferencias en las que se han abordado cuestiones tan diversas como la influencia de las redes en la reputación, su impacto en la sostenibilidad y competitividad de los negocios, los desafíos de gobierno en entornos globalizados, y la gobernanza de múltiples relaciones provocada por los ecosistemas de negocio actuales, entre otros asuntos.

Las redes como fuente de ventaja competitiva

"La columna vertebral del congreso tiene que ver con la idea de networks. Aquel que sea capaz de gestionar mejor esas redes tendrá la posibilidad de generar y captar mayor valor, lo que demuestra que son una posible fuente de ventaja competitiva", explica el profesor Berrone.

Si hace unas décadas el cambio venía dado por la introducción de tecnología, hoy en día, las grandes transformaciones en los modelos de negocio tienen que ver con la aparición de ciertas redes o ecosistemas. Estos cambios cuestionan las nociones tradicionales de la dirección estratégica y requieren que los directivos y las organizaciones desarrollen nuevos factores de éxito y supervivencia.

Nueva visión de la estrategia

A lo largo de cinco días, los participantes de la SMS han comprobado cómo ha evolucionado la percepción de la gestión estratégica en la empresa. "Hace cuatro o cinco años teníamos una visión de la estrategia basada en los recursos y ahora vamos hacia una concepción más conductual que tiene en cuenta quiénes son los actores que van a tomar las decisiones", sostiene Africa Ariño.

Paul Polman, CEO de Unilever, fue uno de los ponentes destacados. Durante el congreso recibió el Premio Lifetime Achievement Award en reconocimiento a su compromiso y contribución a la empresa responsable.

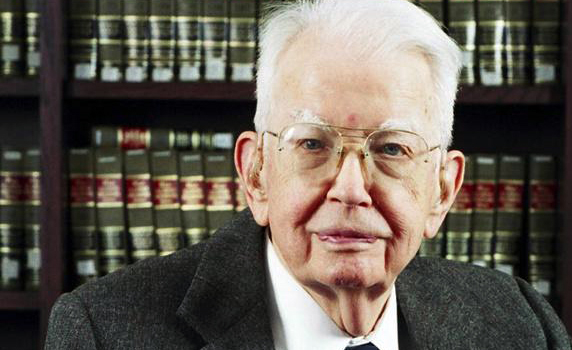

Martin Hirt, responsable de Estrategia de McKinsey-Asia, y los profesores Henry Mintzberg, de la McGil University, en Montreal, y Ronald Burt, de la Chicago Booth School of Business, fueron otros de los conferenciantes que más interés despertaron entre el auditorio.

Además de en Madrid, el congreso desarrolló siete extensiones de conferencias paralelas en otras ciudades como Toledo, San Sebastián, Marsella, París y Barcelona. En esta última ciudad, el campus del IESE albergó una jornada dedicada a analizar los nuevos enfoques para el estudio de la estrategia en los negocios familiares, organizada por el profesor Roberto García-Castro.

Numerosos miembros del claustro del IESE y alumnos del doctorado han intervenido como panelistas, moderadores o coautores de distintos papers.

Teoría para la acción

El congreso ha servido para ofrecer marcos conceptuales que proporcionan mayor solidez a las decisiones empresariales. "Las empresas deben hacer un esfuerzo por conocer y entender estas teorías que hemos expuesto en la convención. Después deben entender su propia realidad y, finalmente, han de intentar aplicar la teoría a la práctica de su negocio", añade Berrone.

En definitiva, la reunión ha sido una magnífica oportunidad para desarrollar propuestas sobre cómo las organizaciones pueden aprovechar su posición competitiva de la red, ya que se convierten en parte de grandes ecosistemas donde las fronteras se están redefiniendo de manera constante.